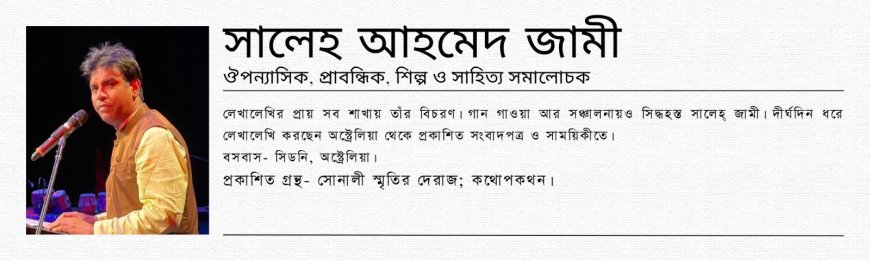

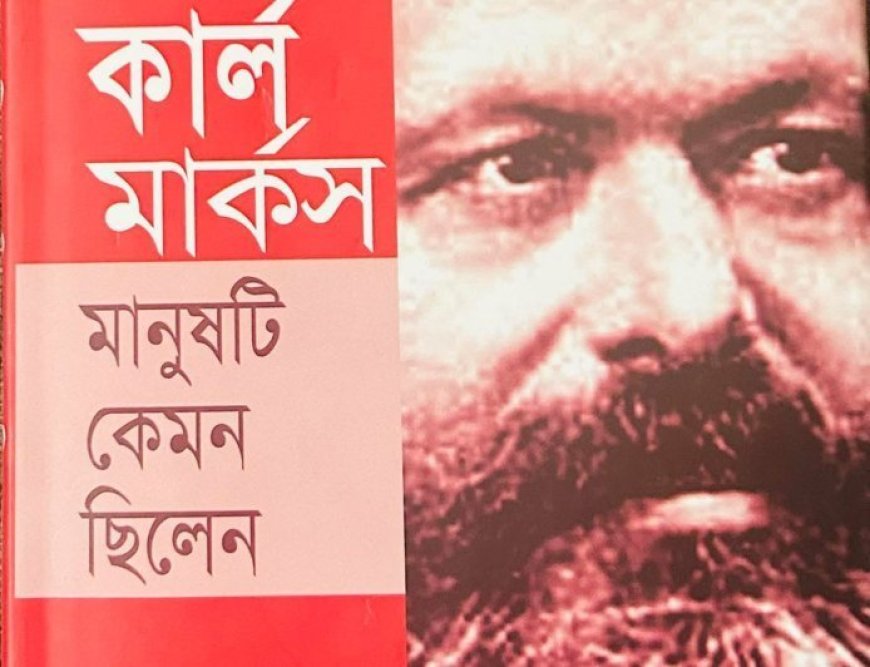

কার্ল মার্কস মানুষটি কেমন ছিলেন । সালেহ্ আহমেদ জামী

কার্ল মার্কস পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য এক দার্শনিক নিঃসন্দেহে। তবে বর্তমান পৃথিবীতে তিনিই সম্ভবত সবচেয়ে সফলভাবে প্রতারিত। শাসকের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া সত্যিকারের মেধাবীরা চিরকালই নির্যাতিত, কারারুদ্ধ, অপমানিত, লাঞ্ছিত কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত। অপরপক্ষে কেতাদুরস্ত শাসকের তল্পিবাহকরা মিডিয়া মুঘল, টাইকুন বা শ্যাম্পেন টোস্টে ব্যস্ত স্বর্ণকেশীদের পরিবেশনায়। এটাই দুনিয়ার রীতি। কেন মার্কস খুব প্রাসঙ্গিক হয়েও অনুল্লেখ্য আজকের আলোচনা সেই বিষয়ে নয়। শুধু জানবেন তাঁকে ধারণের এলেম এখনো সামষ্টিকভাবে আমাদের অর্জিত হয়নি ভালো ও মন্দ সবদিক মিলিয়েই। সেই আলাপ অন্য কোনোদিন সুযোগ পেলে করবো। আজকের প্রসঙ্গ ভিন্ন।

ছেলেবেলা থেকেই একধরণের কৌতূহলোদীপ্ত দৃষ্টি ছিল তাঁর প্রতি। নানা কারণে খুব গভীরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তন্মধ্যে দুটি কারণের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। প্রথমত: 'আলসেমী' করে তাঁর তত্ত্বগুলি নিয়ে বসা হয়নি যৌবনের প্রথম পর্বে কেননা বিষয়বস্তু একটু কাঠখোট্টা এবং ধৈর্য্যের অভাব। দ্বিতীয়ত: সময়ে-অসময়ে তাঁকে যাঁরা কেনাবেচা (বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও রাজনীতির পরিমণ্ডলে) করতেন তাঁদের বেশিরভাগকেই মনে হতো 'কপটতার মূর্ত প্রতীক'। তাই কৌশলে মার্কস কেন্দ্রিক ঘাঁটাঘাঁটি এড়িয়ে গেছি। কিন্তু ইন্টারনেটের অবাধ সুযোগ নতুন করে কার্ল মার্কসকে অল্প-স্বল্প জানার সুযোগ করে দিয়েছে। তাঁকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উদ্ধারের চেষ্টা এখনও চলছে এবং তা চলতে থাকবে। তাতে ভালোমানুষির আড়ালে নৃশংস সভ্যতার বেলাভূমি অবলোকনে সুবিধা হয়। বুঝতে সুবিধা হয় দুধের দোকানে (সাইনবোর্ড সর্বস্ব) কেন মদ বিক্রি হচ্ছে!

আমাদের বাসায় ৮০'র দশকের শুরুতে একজন অতিথি প্রায় নিয়মিত ছিলেন। তাঁকে আমরা ডাকতাম শহীদ কাক্কু। তিনি বোধকরি লেনিন, স্ট্যালিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁড় ভক্ত ছিলেন। তাঁর মুখেই কি প্রথম মার্কসের নাম শোনা? হতে পারে! এরপর বহুবছর এই সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলাপ হয়নি। ১৯৯৭ সালে বন্ধু পলাশকে দেখলাম আরেক সহপাঠী মাহবুবকে "ক্যাপিটাল" বইটির অনুবাদ উপহার দিচ্ছে! খুবই আনন্দের খবর! দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে চেষ্টা করলাম ধার নিয়ে কার্ল মার্কসকে অবগাহনের। কিন্তু বয়সের চঞ্চলতা আর কঠিন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা মার্কসের ভিতরে প্রবেশে বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। তবে নানান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কলাম, গল্পের রেফারেন্স কিংবা আলোচনায় তিনি ছিলেন আশেপাশেই। তাছাড়া আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সাথে। কাজেই 'কার্ল মার্কস' একেবারেই অপরিচিত নন। এবারের ঢাকা ভ্রমণকালে বই কেনার সময় এই বইয়ের শিরোনামটি চোখে পড়লো, "কার্ল মার্কস মানুষটি কেমন ছিলেন"। আজকের লেখা কেবল এই বইটি ঘিরে নয় বরং পড়তে গিয়ে কি কি ভাবলাম সেটারও বহিঃপ্রকাশও থাকবে।

বইটি পড়তে পড়তে জানলাম তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, বেড়ে উঠা, শিক্ষা, রাজনীতি, বিপ্লবী পরিচয়, কয়েকবার প্রুশিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম নামের তৎকালীন রাষ্ট্রগুলি থেকে বহিস্কৃত হওয়া, একসময় দেশান্তরী হতে বাধ্য হওয়া, চলার পথে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া, চারিদিকে শিক্ষিত শত্রুর ছড়াছড়ি, নিদারুন অর্থকষ্ট, চরম দারিদ্র, অসুস্থতা এবং নিঃসঙ্গ মৃত্যু। পাঠ শেষে অনুভব করলাম তিনি আদতে রক্ত-মাংসেরই মানুষ যাঁর পুত্র বিয়োগের বেদনায় নীল হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, আছে মধ্যবিত্তের খুব 'স্বাভাবিক আচরণ' নিজের থেকে বয়েসে বড় কোনো রমণীর প্রেমে পড়ার ঘটনা! তবে সেই প্রেমকে পরিণয়ে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সংকল্প ও কৌশল আমাদের জানায় তিনি ছিলেন একই সাথে মেধাবী ও জেদী। আবার শৈশবের একমাত্র স্কুল বন্ধুর সাথে যোগাযোগ রাখার কারণ হিসাবে জানা যায় সেই লোকটি ছিলেন মার্কসের প্রেমিকার ভাই! বোঝা যায় চিন্তার জগতে তিনি মহীরুহ হলেও স্বাভাবিক মানবিক চাহিদাসম্পন্ন মানুষও তিনি ছিলেন। তাইতো পাবের পর পাবে বিয়ার খেয়ে তিনি মাতলামি করেছেন কিন্তু লন্ডনের পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। এই ঘটনায় আমি একদমই বিস্মিত হইনি। মানুষ সম্পর্কে অতিমানবীয় ভাবনাটি কেটে গিয়েছে সত্যজিৎ রায়ের "মহাপুরুষ" সিনেমাটি দেখে ২০০৭ সালেই। যাঁরা তাঁর উদার নৈতিক মতবাদকে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যবহার করেছে তাঁদের প্রোপাগান্ডা সেল এখনও লোকটিকে একই সাথে দেবতা এবং অসূর দুটোই বানিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু আমি পেলাম অদম্য মেধাবী এবং চিন্তাশীল একজন দার্শনিক যিনি সমস্যার মাঝে বসবাস করেও সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। হেগেল ছিলেন তাঁর অব্যবহিত পূর্বের দার্শনিক। প্রথম জীবনে হেগেলকে বিশেষ কদর করলেও একসময় সমর্থন করা থেকে সরে আসেন। দ্বন্দ্বমুখর জীবনে তর্কে জড়িয়েছেন অসংখ্য মানুষের সাথেই। অনেক সম্পর্কেরই ইতি ঘটেছে তাঁর কারণেই কেননা তিনি বুঝতে পারতেন প্রতিপক্ষ মাথা বিক্রি করে এসেছে কিংবা শাসকের চর। একমাত্র বন্ধু হিসাবে শেষদিন পর্যন্ত পাশে ছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেল! যিনি প্রকৃত বন্ধুর প্রতিকৃতি! এঙ্গেল লোকটার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে বইখানি পড়া শেষে। অনেক বছর অনুভব করেছি সৃষ্টিশীল মেধাবীদের 'জঠর জ্বালা' আর 'পারিবারিক দায়িত্ব পালনে' কেউ সহায়তা করলে সমাজ বড় ধরণের প্রতিদান পায়। এঙ্গেল যা করেছেন তা এক শব্দে "অবিশ্বাস্য"।

জাকির তালুকদার একটি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন অনেক মূল্যবান তথ্য ও ঘটনাবলী এই বইয়ে লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু তিনি কোন কোন বিষয়ের উপর বেশি পড়াশোনা করেছেন সেই তালিকা নেই। মাত্র নয়দিনে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে অধ্যাপনা না করে সাংবাদিকতা করেছেন, রাজনীতির ঘেরাটোপে না ঢুকলেও বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। আইন শাস্ত্র পড়তে গিয়ে দর্শন ও আইন বিষয়ে বিশদ গবেষণা করে ৩০০ পৃষ্ঠার বই লিখতে বসে প্রায় পাগল হতে হতে বেঁচে গেছেন ভীষণরকম গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু উদ্ধার করে। মার্কস নিশ্চয়ই ন্যায় সঙ্গত কোন দর্শনের কাছাকাছি গিয়েছিলেন। অবশ্য তার কোন উল্লেখ সেখানে নেই। শ্রেণী বৈষম্য লাঘবে ৭ম শতাব্দীর মনীষী আরবের মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্মীয় দর্শন বা খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকের গৌতম বুদ্ধের দর্শন তাঁকে আদৌ প্রভাবিত করেছিল কি না জানা যায় না। কেন জানি মনে হয় উনি সব ধর্মেরই দর্শন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তা না হলে জাগতিক যন্ত্রণার মূল জায়গাটি তিনি উদ্ধার করতে পারতেন না।

এদিকে মার্কসের পিতার ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা আমাকে ভীষণ স্বস্তি দিয়েছে। তাঁর পিতা 'হেনরিখ মার্কস' ইহুদি থেকে খ্রিষ্টান (লুথেরান) হয়েছিলেন কেবলই পেশাগত (ওকালতি) ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভের জন্য, ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়। জাকির তালুকদার লিখেছেন "এই ধর্মান্তরের পেছনে অধ্যাত্বিকতা নয়, মুখ্য ছিল জাগতিক কারণই।" এই ধারা এখনও সমাজে বলবৎ। পৃথিবীর সব প্রান্তেই অতিমাত্রায় ধর্মাশ্রয়ী বা ধর্মান্তরিতরা কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই কাজটি করে, মন থেকে ধর্মকে ধারণ করে তা নয়। সত্যিকার অর্থে আজ যদি সমাজে ধর্ম ও ধার্মিক মানুষের হাতে ক্ষমতা থাকতো তবে এতো হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রেষারেষি থাকতো কি? সারাজীবনই অর্থ-কষ্টে ভুগে তিনি গেয়ে গেছেন সাম্যের গান, শ্রেণী বিভাজনের বিরুদ্ধে চলেছে তাঁর কলম অথচ তিনি নিজে বিয়ে করেছিলেন উচ্চ শ্রেণীতে। অনুমান করি এক্ষেত্রে তাঁর প্রেমিকার (পরে স্ত্রীর) প্রেমই মুখ্য কেননা পরবর্তীতে গৃহ-পরিচারিকার সাথে মার্কসের দৈহিক মিলনের রটনা এবং সন্তানের পিতা হিসাবে নিন্দুকদের অপপ্রচার সত্ত্বেও দরিদ্র মার্কসকে তিনি ছেড়ে যাননি বরং আমৃত্যু ভালোবেসে সহায়তা করে গেছেন। এক্ষেত্রে কার্লের থেকে জেনির প্রেমই আমার কাছে মহৎ হয়ে ধরা দিয়েছে। বাস্তবতা হয়তো ভিন্ন থাকতে পারে। এখন এসবের উত্তর খোঁজা নিরর্থক। বরং তিনি কেন এখনও প্রাসঙ্গিক তা জানার চেষ্টা জরুরি।

তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মন্তব্য এবং পরবর্তীতে বহু বিজ্ঞজনের মন্তব্য আমাকে বিস্মিত করেছে। আবারও জানলাম তিনি সময়ের থেকে সহস্র বছর এগিয়ে থাকা একজন। তাঁর সন্তানদের থেকে শুরু করে হালের ওয়াল স্ট্রিটের বিশ্বখ্যাত এক ব্যাংকার পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, "এখন আমি শতভাগ নিশ্চিত যে পুঁজিবাদকে বোঝার জন্য মার্কস যেভাবে এগিয়েছেন, সেটাই সর্বোত্তম পথ।" অথচ পরিবারকে তিনি কখনোই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে পারেননি। আর সমাজকে সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পথ দেখিয়েও সাম্য আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কারণ তখনকার রাজনীতি ছিল শোষণের। বর্তমান ইউরোপে রাজনীতির যে স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তাতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এখানেও কপট ক্ষমতাধররা তাঁকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাতে প্রভু(!)র বিরাগভাজন হতে হবে।

কষ্ট পেয়েছি দার্শনিক, ভূগোলবিদ,জীব বিজ্ঞানী আলেক্সজেন্ডার ভন হামবোল্টের ভূমিকায়। হামবোল্ট প্রুশিয়ার রাজার পক্ষে কার্ল মার্কসকে রাষ্ট্র ত্যাগের নোটিশ ধরিয়ে দিতে এসেছিলেন। এতদিন হামবোল্টের উপর আমার শ্রদ্ধা কার্যকর ছিল। শাসকের কোলে বসে গবেষণাকারীদের কখনোই পাতে নিতে পারেনি এই অবুঝ মন! পরবর্তীতে যে বা যাঁরা তাঁর মতবাদকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র এবং সমাজ গড়তে গিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আদিম প্রবৃত্তি তথা লোভ, হিংসা, ক্রোধ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর মতবাদকে দাঁড় করিয়েছেন কাঠগড়ায়। প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে উদারনৈতিক চিন্তা।যে পথ তিনি দেখিয়ে গিয়েছিলেন তা অনুসরণ করার শক্তি এখনও মানুষের হয়নি।

এই বইয়ের সব শব্দই মনে ধরেছে। বিশেষ পছন্দের কয়েকটি লাইন তুলে দিলাম ফাঁকিবাজ পাঠকদের জন্য।

১. তিনি মারা যান একজন নাস্তিক এবং দেশহীন ব্যক্তি হিসাবে।

২. কার্ল মার্কসের পূর্ব পারিবারিক ঐতিহ্য বলতে ছিল কয়েক পুরুষের ইহুদি সিনাগগের পুরোহিতগিরি।

৩. দুর্বল ফুসফুসের কারণে তাঁকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়নি।

৪. কবি ডাব্লিউ ইয়েটস লিখেছেন, 'অন্যের সাথে ঝগড়া বা তর্ক থেকে জন্ম নেয় রেটোরিক, বড়জোর অলঙ্কারশাস্ত্র। আর নিজের সাথে ঝগড়া থেকে জন্ম নেয় কবিতা।

৫. তিনি কখনই 'ম্যাগনাম ওপাস' থেকে মুক্তি পাননি। কবিতা লিখে নিজে সন্তুষ্ট হননি। উপন্যাস লেখার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু নিজের লেখাতে নিজে কখনই সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

৬. বাবাকে লেখা দীর্ঘ চিঠির প্রথম লাইন, "যাকে মনে হয় পথচলার সমাপ্তিরেখা কিন্তু সেটাই আবার একটি নতুন পথের শুরু।"

৭. ব্রুনো বাউয়ারের একটি লেখার প্রতিউত্তরে তিনি লিখেছেন "জুডাইজমের সেক্যুলার ভিত্তি কি? বাস্তব প্রয়োজন, নিজের স্বার্থ। ইহুদিদের একমাত্র সেক্যুলার প্রথা কি? দর কষাকষি করা। ইহুদিদের সেক্যুলার ঈশ্বর কে? টাকা।"

৮. মার্কস নিজে যদিও মুক্ত যৌনসম্পর্কের সমালোচনা করতেন কঠোর ভাষায়, তবে বন্ধুদের এই রকম দুঃসাহসী গোপন প্রনয়গুলোকে দেখতেন মজা নিয়ে।

৯. মজুরি নির্ধারিত হয় শ্রমিক ও পুঁজিপতির তীব্র দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। এই দ্বন্দ্বে জয়ী হয় পুঁজিপতি। পুঁজিপতিকে বাদ দিয়ে শ্রমিক বেশিদিন বাঁচে না।

১০. বন্ধুদের আড্ডায় অনর্গল নোংরা কৌতুক এবং যৌনসুড়সুড়িমূলক গল্প বললেও মহিলারা উপস্থিত থাকলে তিনি হয়ে যেতেন ভিকটোরিয়া যুগের সৌজন্যতার প্রতিভূ।

১১. বাড়ির চাকরের চোখে কোনো লোকই মহৎ বলে পরিগণিত হতে পারে না। হেলেন ডেমুথের চোখেও মার্কস তেমন মস্ত বড় কিছু ছিলেন না।

১২. এতদিন যাবৎ দার্শনিকরা পৃথিবীকে নানা উপায়ে কেবল ব্যাখ্যাই করে এসেছেন। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে - "পৃথিবী পাল্টানো।"

১৩. পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পঠিত রাজনৈতিক ইশতেহার হচ্ছে 'ম্যানিফেস্টো অব কমিউনিস্ট পার্টি।'

১৪. নিন্দুকরা মার্কসকে বলতো 'স্যাডিস্টিক ইন্টেলেকচুয়াল থাগ।'

১৫. ইলেকট্রিক কোম্পানি 'ফিলিপস' হলো কার্ল মার্কস এর মামার।

১৬. আজীবন লড়াকু মার্কস তাঁর অনেক শুভানুধ্যায়ীদের কাছে শুনতেন "সিংহের উচিত নয় গুবরে পোকার সাথে লড়তে গিয়ে সময় নষ্ট করা।" এর জবাবে তিনি কেবল হাসি রেখেছিলেন।

১৭. “পুঁজি” বইটি হলো ম্যাগনাম ওপাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ বইটি এঙ্গেলসকে উৎসর্গ করা হয়নি!

আরও শত শত লাইন রয়েছে বইটিতে। পড়ে দেখলে ঠকবেন না।